はじめに

テレビCMの効果分析という領域において、デジタル広告のような精緻な分析を可能にするテレシーの挑戦について、開発を担当するエンジニア佐々木さんにお話を伺いました。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

株式会社テレシー

開発本部 部長 兼 VPoE 兼テックリード 佐々木 大輔

大学卒業後、オンラインゲームの開発に携わりRTSやアクションRPGのエンジニアリングを行う。

2017年にVOYAGE GROUP(現CARTAHOLDINGS)に入社し、子会社のfluctにて広告配信のエンジニアリングに携わり2020年にテレシーにJOIN、リードエンジニアとしてアプリケーションとインフラのエンジニアリングを行う。2024年からVPoE兼テックリードに就任。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

テレシーについて

--まずはテレシーについて教えていただけますか?

コミュニケーションの力とテクノロジーの力をかけ合わせて、運用型テレビCMを軸としながら統合的なマーケティングコミュニケーション施策を企画・実行します。運用型テレビCMとは、地上波テレビCMの効果分析をキャンペーン毎に行い、パフォーマンス改善を図る手法となっています。テレビCMは従来、効果分析が難しい領域とされてきました。弊社ではマーケティング・データサイエンスのノウハウとテクノロジーを活かし、「テレビCMをデジタル広告と同等レベルで分析可能にする」という価値提供を行っています。

--具体的にどのようなプロダクトを開発されているのでしょうか?

「テレシーアナリティクス」というテレビCMの効果分析プロダクトを開発しています。

分析方法は、特許取得済み分析モデルを用いて、クライアント様のKPIデータを分析を行い、テレビCMの運用ポイントである、放映エリア、放送局、番組、クリエイティブの毎の分析結果をWEBのダッシュボードで閲覧することができます。

TELECY ANALYTICSダッシュボード

テレビCM効果分析、可視化が抱える課題

– どのような課題があるのでしょうか?

マーケティングの意思決定に必要なデータを簡単に取得できない点です。デジタル広告はすべてがインターネットで結線されているので、比較的トレーサビリティ(追跡可能性)が確保されています。

一方で、テレビCMには、ユーザーの行動がインターネット上に直接現れないケースがあります。たとえば、テレビCMを見た視聴者がスマートフォンやパソコンを使って認知した商品名を検索し、サイトにアクセスする、といった行動です。このようなテレビCMを起点とした流入は、デジタル広告のようにクリックやインプレッションといった明確な数値で計測することができません。そのため、効果を直接的に可視化するのが難しいのです。

また、参考情報の少なさもあげられます。デジタル広告の可視化は参考事例が豊富ですが、テレビCMについては状況が異なります。

テレビCMの効果測定は、主にエンタープライズ企業が多額の費用を投じて独自に分析を行ってきた経緯があるためです。その結果、各社が社内に知見を蓄積してはいるものの、外部に公開された情報は限られており、最適な情報設計を一から構築する必要がありました。

テレビCMオンエア時間とWeb流入の相関性、地域別効果差異など、どのような形で表現すると意思決定に有効かを見極めながら、何度も作り直しを重ねて現在の形に進化させました。

プロダクト開発の現状と未来

--現在のプロダクト開発の状況について教えていただけますか?

2020年から「100万円からはじめられる運用型テレビCMサービス」というコンセプトで始まり、テレシーアナリティクスは多くのクライアント様にご活用いただいておりました。

直近では、事業戦略は進化しており、顧客のマーケティング戦略の立案から実行までを伴走支援がメイン事業となっております。そのため、テレビCM分析にとどまらず、デジタル広告も含めた統合的なマーケティング分析のプロダクトを作ろうとしています。これは単なる分析範囲の拡大ではなく、クライアントさまのマーケティングをより効率的にするための進化です。

チーム文化とエンジニアリング

--開発チームの特徴的な部分はありますか?

開発本部には、ソフトウェアエンジニアとデータサイエンスエンジニア、デザイナー、プロダクトマネジメントの職種の人材がいます。

ユニークな点としては、CARTA HOLDINGS 他子会社だと、ソフトウェアエンジニア9 : データサイエンスエンジニア1くらいでソフトウェアエンジニアが多いのに対して、テレシーの比率は1:1です。しかも、データサイエンスエンジニアと言っても、多くの人がプロダクトの実装までできるエンジニアリングスキルを持っています。機械学習基盤の構築はデータサイエンスエンジニアが主導し、データモデリングについては私たちソフトウェアエンジニアと協力しながら細部まで作り込んでいます。プロダクトのアプリケーションとインフラにおいては、私が全体をリードしています。

--なるほど。同率なのはユニークですね。そもそも分析を主とするプロダクトにおいて、ソフトウェアエンジニアはどんな役割を担うのでしょうか?

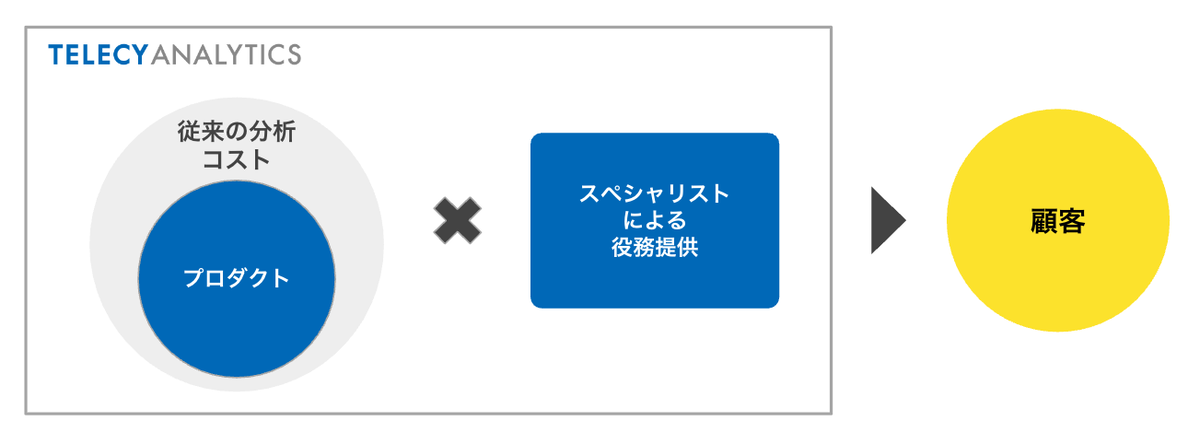

TELECY ANALYTICSが顧客に提供する価値

分析業務は高度な知的労働であり、属人性が高くなりがちです。そのため、多くの案件を抱えると、個々のオーダーメイドの要求に対応し続ける中で業務負荷が非常に高まるという課題が生じます。

ソフトウェアエンジニアは、このような属人性を可能な限り低減し、業務をシステム化することでこの課題に対応しています。

プロダクトが対応できる領域を拡大することで、都度対応が必要なアドホックな業務が減少します。これにより、データサイエンスエンジニアはより難易度の高い分析業務に注力できるようになり、結果として顧客へ提供できる価値をさらに高めることができます。

--技術選定や開発の進め方について、どのような特徴がありますか?

新しい技術に対して積極的に取り組んでいます。Snowflake、Fivetran、dbt Cloudなど、モダンなデータツールを積極的に導入しています。

参考記事:https://telecy.tv/column/techblog_lean_dev_data_planing

技術選定は基本的に「作る人に任せる」というスタンスです。その人に「選んでいいよ!」と言って任せる。選んだ理由の言語化は求めますし、選んだものに対する妥当性をみんなで議論します。もちろんバックアップもみんなでします。

テレシーで楽しく働ける人

--テレシーで楽しく働ける人とはどのような方だと思いますか?

まずは「まだ正解が明確に決まっていない領域」でチャレンジすることにワクワクする人だと思います。トライしながら自分たちで正解の形を見つけていく体験が好きな人はとても楽しめると思います。

また、テレビCMやデジタル広告など複数のマーケティング施策の効果を統合的に分析・最適化できる先進的なプロダクトを一緒に創り上げてみたい人です。これからテレビCMだけに限らずプロダクトの対応の幅を広げていくので、幅広いチャレンジがしたい人は楽しめるフェーズです。

プロダクト開発の経験が豊富で、特にゼロから立ち上げた経験をお持ちの方。技術選定においても、単に「流行っているから」ではなく、ビジネス価値や将来性を見据えた自分なりの考えを持っている方と一緒に働きたいですね。

現在ではフロントエンド開発に強みをお持ちの方を特に歓迎していますが、私たちのプロダクトを支える技術は多岐にわたるため、バックエンドの知識、インフラの知識、データを扱うための知識も重要になってきます。幅広い技術に興味を持ち、必要に応じて学んでいける柔軟性をお持ちの方が活躍できる環境だと思います。

--佐々木さん、ありがとうございました!

こちらこそありがとうございました!

本記事は、CARTA TECH BLOGに2025年6月6日に掲載された内容です。